教育活動

【 概 要 】

廾丯巛(きょうかいせん)は、2021年12月に開設された私塾です。講師の専門である現代美術と生活学に関するレクチャーを軸としつつ、受講者からのさまざまな質問や相談に回答する形で講義をすすめています。一般的にはあまり知られていない現代美術の思考方法を生活に応用したり、また参加者の皆様の生活の中の気づきを現代美術の分野に参照しながら、生きていくことを考える場所にしていきます。

また、なかなか1人では行きずらい美術館やギャラリーなどへ、講師とともにツアー形式で訪れ、展示作品、作品を囲む空間、空間を囲む建物、建物を囲む街並などについて感想を交換する試みをおこなっております。さらに、有識者によるトークも開催し、議論の場所づくりを行なっております。開催周期はおおよそ週1回程度とし、下記3つのプログラムのいずれかを行います。

[ Talk ] ・・・ 講師とゲストの対談

[ Walk ] ・・・ 展覧会の合同見学会

[ Chalk ] ・・・ 通常講義

いづれのプログラムにおいても、知識や思想といった近代的な知の教授というよりは、行き詰まっている物事の具体的な解決策やヒントを見つけるために、アーティストの表現活動を概観するものです。また、このほかにも、参加者の方からの質問にお答えする/ともに考える時間を設けています。これまでの質問例として、「美術展にいっても何をみたらいいかわからない」「美術作家はどうやって食べているのか?」「写真家になりたいが、どうしたら作品が売れるか?」「編集者になりたいが、なにをしたらいいか?」「デザイナーにつくってもらったものに納得がいかなかったが、どうしたらいいか?」などがあり、レクチャー時間内で回答したり、個別相談という形式をとっています。

講師がこれまでなんとか生きてこられたそのサヴァイバルの方法は、学校教育の内外でいろいろな先人から教わってきたものです。それらは多くの皆様にとってもきっと有益な情報になると思っています。お金や時間のマネジメントの方法や、人との対話の方法、場所の作り方、家族との向き合い方、そのような全ての生活を作品化してきた講師による私塾を、ぜひ一度のぞきにきてみてください。

【 入会のご案内 】

入会金:0円

参加費:0円

そのほか:展覧会によっては入場料が発生する場合があります。入場料のみ参加者様にご負担いただきますようお願いしております。ご了承くださいませ。

参加方法:

廾丯巛では「LINE公式アカウント」を用いて一応の会員管理・事務連絡・記録制作を行なっております。これは、一般的なLINEグループとは異なるので、参加者様のアカウント情報が他の参加者様に知られることはありません。また、情報が多すぎたり、思っていた内容と異なるものでしたら「通知拒否」や「ブロック」などのLINEの機能で、自由に制限をしていただけます。また「〇〇の展覧会に行ってみたい」「〇〇ってどういう意味なの?」などのご要望やご質問を、他の参加者様に知られずに直接お送りいただくこともできるので、ぜひ一度、ご登録をしてみてください。

【 講義の内容 】

#13【WALK】 ゴール設定について

《GRAY AREA 》ARIKA, KINJO, STANG, SHEA, Taichi Yoshimura

日時:2022年4月20日(水)18-19

場所:Marco Gallery

地域:心斎橋(大阪府大阪市)

入場料:0円

心斎橋のMarco Galleryで開催されているGRAY AREA という展覧会を見学しました。1Fが展示スペース、3Fと4Fがショップ兼展示スペースとなっており、各階層をうまくつかった展示がなされていました。各作品の説明や作家の素性(とくに伏せられているという状態)について、ギャラリースタッフの方からかなり丁寧な説明もあり、どのようなコンテキストで展覧会が行われているかを正確に捉えるトレーニングとなりました。

また今回はしっかりと価格が表明されている作品がほとんどでしたので、ひとつひとつの作品をいくらで販売しているのか、その値段の付け方などをお話ししました。コマーシャルギャラリーか貸しギャラリーという2分立の中で、今回のようなある種”デザインギャラリー”/”ファッションギャラリー”と呼べるスペースの台頭についても、本格的に考えざるを得ない状況を垣間見ました。とくに3Fは展示内容もさることながら、床面と各壁面と天井がそれぞれ独立した状態で設えられた空間であり、5名の作家に委ねられたグレーゾーンにおける避けられない要素である「サーフェス(表面)」について、最も体現している展示となっていました。

個別の作品においては、SHEAによる「目」に関する作品について、余白を埋めることで成立する目と、自分自身で描く目というものが、実は全くことなるのではないかという言及を説明しました。個人で制作しているものと、共同で制作したものにその差は正確にみられ、人見知り/人の目が怖い、という私憤をどのような形で表現にもっていくかについて深く議論することができました。

領域横断時におこるグレーな状態を展覧会にしたときに発生する、アート、ストリート、イラスト、グラフィティ、ファッション、など各自がポジションを表明せざるを得ない状況をみつつ、各作家のゴールというものがどのように正しく有りうべきかを、スタッフの方も含めてディスカッションすることで、今回の鑑賞を終えることになりました。

#12【WALK】 虎の仔から麒麟まで

《ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密 》

日時:2022年4月16日(金)18-22

場所:109シネマズ 大阪エキスポシティ シアター11

地域:万博記念公園(大阪府吹田市)

入場料:2500円

独立研究期間トートキシモの企画「手仕事と魔法」との連動企画として、《ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密 -》を鑑賞しました。映画館ということで観賞後にいくつかのポイントをお話ししました。特に映画的な側面、つまり小説家がスクリーンプレイをする難しさが見られたシーンについてディスカッションしました。またエンドロール/クレジットタイトルの名前の順番が「出演した順番」というものであり、昨今というかこの1週間くらいの、映画におけるハラスメント問題をどうやって超克するかの一つの方法として興味深いものを見ました。またこのシアター11について、IMAXレーザー/GTテクノロジーで鑑賞できる映画館は日本ではここと東京の池袋しかないというお話しと、フィルムサイズの歴史についても思いめぐらせました。世界で最初のIMAX映画である「Tiger Child」は1970年の大阪万博の富士グループパビリオンで初めて公開されたこともあり、万博でIMAXをみるのは、ただ映画をみることとは違う経験であることをお話ししました。

#11【WALK】 展示を豊かにするお隣さんとの関係

《追慕 ~刻をつなぐ~ 横浜英連邦戦死者墓地》塚田マサ子

《Contrast of Savanna -アフリカ 大草原で輝く生命-》篠田岬輝

日時:2022年4月8日(金)17-18

場所:富士フイルムフォトサロン大阪

地域:堺筋本町(大阪府大阪市)

富士フイルムフォトムサロン大阪のspace1およびspace2の見学に行きました。展覧会というよりは展示会と言われるような文脈の中、本来はなんの関係もないはずのこの2つの空間が呼応する様子を見ることができました。どちらも作家さんが在廊されていたので、お話を伺うことができました。明確なイメージを求めて世界中を駆け巡る篠田氏と、自分の変わりゆくイメージをひとつの場所で追い続ける塚田氏。参加者の方からは「意図せず、どちらも生命を扱いながら、全く違う表現で奇跡的な空間だった」と感想が漏れるほど、偶然性の高い展示となっていました。またどのような経緯で展示に至ったのかや、富士フイルム以外の機材を使ってもいいのか、など、カメラマンという職業におけるメーカーとの距離感についてもお話を伺いながら新たな知識を得る機会となりました。

#10【WALK】 最適な展示方法の探索

《おおしまたくろう楽器展#2 滑琴の耳奏耳》おおしまたくろう

日時:2022年4月2日(土)13-14

場所:パララックスレコード

地域:三条(京都府京都市)

大阪府による「まん延防止等重点措置に基づく要請」に従い、しばらくプログラムを中止しておりましたが、4月に入りましたため再開いたしました。新年度最初のWALKは、おおしまたくろうさんの展示を見学にいきました。音楽、ストリート、都市、映像、表現、さまざまな切り口のあるおおしまさんの作品を見ながら、どのようにしていまの表現に行き着いたのかお聞きしました。また展示と配信の違いについてや、ワークショップなどでの活動についても展望をお聞きしました。レコード店の一角で展示をするというトリッキーな取り組みが非常にマッチした作品展でした。

#9【WALK】ひとつの区切りを見に行く

《2021年度京都市立芸術大学作品展》

日時:2022年2月9日(水)12-16

場所:京都市立芸術大学

地域:大枝沓掛町(京都府京都市)

卒業制作展ラッシュの時期になりましたが、京都市立芸術大学へ見学に行きました。アーティストにとって、美大を出ているかどうかは全くどうでもいいですが、ある年齢の決められたタイミングで、自分自身を振り返りながら全身全霊で何かを作る、という経験はとても重要だという視点で見学しました。たとえそれがうまくいかなくても、何も出来なかったとしても、その環境に身を置いていた事実は、その先の10年に影響すると考えるものです。そのような思いから、京都市立芸術大学へ行き、若い学生たちの取り組みを見学しました。また、各学科の違いは、作品メディアの違い以上に、展示の方法、受付の方の接し方、説明してくださる学生の服装に至るまでみられ、その観察を行いました。またタイミングよく彫刻科の講評会をおこなっていたため、学生のプレゼンテーションと教授陣のアドバイスの仕方をこっそり皆で見ました。専門性があるからこその教授という立場なので、そこからいいお話を引き出すには、自分がどの切り口で話はじめればいいかを考えるのが必要だったりします。おそらく本当にいろいろなことを考えて、複合的な方法で制作を行う作品になればなるほど、教授陣の限界ラインを探ってそこに発言していくことが大事というお話しになりました。

#8 「ちゃんと見るのが難しい展覧会を考える」

日時:2022年2月1日(日)15-18

場所:大阪(グランフロント)

内容:

artlogue主催のstudyを鑑賞しました。グランフロント大阪周辺の4会場(北館1Fホール、北館5Fショールーム、グランシップ2F、駅前広場)を順に見てまわりました。複数箇所開催というエリアの問題だけでなく、スタディという広い意味で構成された展覧会ということもあり、各作品が切り離された状態で作品を見る必要があるため、ちゃんと見ようとすればするほど難しい、という展覧会そのものの印象をディスカッションしました。また、大阪駅におけるグランフロントの位置付けや入居テナントの属性、さらには東京からの視座などその場所性も含めてお話しました。結果的に、コンテキストと作品のギャップをテーマに各作品をみてまわりまわることとなり、ハイライトとなったシップスでの展示をみて解散となりました。

#7 「無視できないポップという魔術」

日時:2022年1月20日(木)14:30-17

場所:大山崎山荘(京都)

内容:

大山崎山荘で開催されているみうらじゅんの展示を見に行きました。みうらじゅんについて、路上観察学や生活学からみること、コピーライターとして見ること、この2方向からのお話をしました。さらに、展示空間の使い方として、大山崎山荘との一致性も見ました。80年代サブカルチャーブームと、いとうせいこう、糸井重里などとの関係性をおさらいしつつ、日本生活学会や考現学の思想など、補助線として知っておくべきお話をしています。また、参加者の方から質問のあったNFTについてお話ししました。コインチェックを使った売買の具体的な方法をベースに、さらには作品保管場所の問題やからマネーロンダリングの可能性まで、証拠のないお話も含まれましたが、その可能性について示唆しました。

#6「抽象的なものを具体的に描く抽象画」

日時:2022年1月12日(日)16-18:30

場所:大阪(エスパスルイヴィトン)

内容:

2022年1回目の廾丯巛はWALKを開催いたしました。今年6月に東京での大規模個展を控えるゲルハルトリヒターの展示を見学しました。アブストラクトというキーワードから、基本的な具体と抽象という言葉についての説明を行い、その上で抽象的なものを具体的に描くと抽象画になる、そのプロセスをお話しました。平面的な目線の流れ、奥行きの作り方からくる立体感、また定着させる素材により変化する表現について説明しました。またアーカイブ動画から、シンディ・シャーマンの展示ドキュメントを見ながら、展示の感想などお話ししました。またスタッフの方からパリのファンダシオンとの関係や、展示の作られ方の経緯を教えていただき、リヒターのドキュンタリーDVDについての意見交換などを行いました。

#4 写真と手間

日時:2021年12月22日(水)16-18

場所:淀屋橋(サードギャラリーAYA)

内容:

淀屋橋のサードギャラリーAYAで開催されている垣本泰美「Merge Imago」を見学しました。現代美術分野の写真について、オーナーも交えてお話ししました。作品を所有すること、エディションや値段の付け方、作品を説明する言葉、など制作から所有までの一連の流れ(移動、撮影、現像、コラージュ、印刷、マウント、展示、所有)をひとつひとつ見ていきました。またayaさんが以前関わっておられた「写場写場」というクレイジーな雑誌を紹介していただき、ある時代の写真を見つめました。また、写真ふくめた作品販売について、昨今のアートフェアやNFTなどのマーケットの動向についても概観し、これからの写真で残るものや、展示も含めた複雑性についても議論しました。

#3 場所をつくるということ

日時:2021年12月16日(木)15-19

場所:今里(jitsuzaisei、街歩き)

内容:

大阪の今里をめぐり散歩をしました。難波からの距離が近いにも関わらず、雑多な街並みを残している路地を歩きながらいろいろなお話ししました。また、今里の話題のスポットであるjitsuzaiseiの展覧会「diary with」を見学し、展示されていたドローイングの見方や、空間の見どころなどをお話ししました。また、アーティストランスペースという形式についてのお話も少し。雑多な街から、綺麗なギャラリーエントランスを通って、また雑多な展示をみるという作品への階層についてもお話し。もし銀座なら綺麗な街から、雑多なエントランスを入って、また額装された作品がある、という流れとの違いと同一性についてもお話ししました。ランナーさんから、インスタレーションという言葉が出てきたので、コレクションという側面からの定義を丁寧に説明しました。

#2 名付けるということ

日時:2021年12月11日(土)15-19

場所:尼崎(A-lab、プレオープンズ尼崎店)

内容:

展覧会見学として、A-Labで開催されている展覧会「これまでとこれからのかわるものとかわらないものの日常の近未来」を見学しました。とくに河野愛さんの作品について、詳しく解説しました。アーティストの経験と、それを他者に伝える方法や、制作と設置という段階をどう捉えるか、などにフォーカスして鑑賞しました。

またその後のレクチャーでは、「名付け」についてお話ししました。人の名前だけでなく、作品の名前や、展覧会の名前、会社の名前、個人事業の名前について、実例を踏まえた自分づくり、または自分など存在しないという議論へと発展しました。

その延長として、参加者からの質問にあった、ウェブドメインの仕組みと、必要か不要かの判断基準、自己グループ化のお話をしました。

次回もまた展覧会見学をしたいという声があったため、現場実習という形になります。

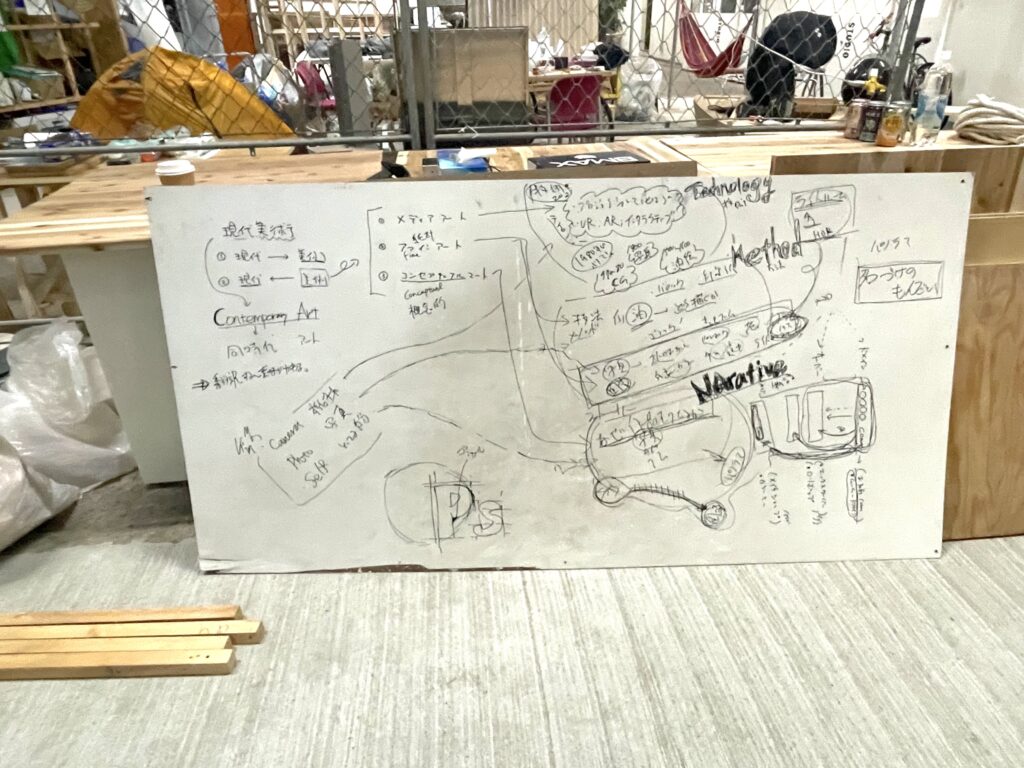

#1 現代美術について

日時:2021年12月2日(木)15-19

場所:SSK

内容:廾丯巛の第1回目講義では、講師の自己紹介として「現代美術」についてプレゼンテーションを行ないました。参加者の顔ぶれをみて、個別の作品プロジェクトによる説明を行わず、あえて字義通りの「現代⇄美術」の枠組みから説明を始め、真正面から現代美術についての説明を試みました。また、2021年3月の《結から始まる起承転》の内容を引用しつつ、メディアアート、ファインアート、コンセプチュアルアートの3段階から、「現代を美術するのではなく、美術で現代する」という理論を改めて解説しました。また、質問のあった内容から、写真による表現というものに詳細を絞った講義も行いました。

【 よくあるご質問 】

Q. オンライン講座はありませんか?

A. 残念ながら、zoomやyoutubeなどを用いたオンライン講座は現在のところ予定しておりません。ゲストに来ていただくケースや、規模の大きいレクチャーになった場合には配信することがあるかもしれませんが、現状は、顔を合わせての講義になります。

Q. どうして無料なのでしょうか?

A. 「教育は無償であるべき」という考え方が根底にあるのは間違いありません。お金をもらってしまったら、関係がはっきりしてしまいますが、それをできるだけ避けながら、何かを考えていきたいのだと思います。運営の維持費については、小規模のうちは講師のポケットマネーで賄いつつ、規模によってはスポンサーや助成金などの取得をし、必要に応じてオンラインでの徴収などは検討しておりますが、顔の見えている参加者の皆様から徴収する形は避けていこうと思っています。

Q. これは何かの宗教や政治活動なのでしょうか?

A. 私塾《廾丯巛》を主宰している講師は、特定の宗教団体および特定の政治団体ではなく、反社会的組織でもありません。加えて、講義等の会合を通したハラスメント行為にも十分気をつけて運営しております。

Q. 他の参加者には知られたくない相談があるのですが可能でしょうか?その場合に費用が発生したりするのでしょうか?

A. 本当は時間内で共有して相談させてもらうのが、場としても、スケジュール的にも理想ではありますが、あまりにプライベートなことなど、個別の方がいい場合もあるかと思います。特に個別相談費用なども徴収しておりません。公式LINEにて気軽にご相談いただければと思います。これまでもかなり深刻な相談についても考え方の提供などしつつ、個別にお話ししていきた前例もございますのでご安心ください。

GATHERING

調査研究

Diagonal Works

2022.4.1 ~ 2023.3.31

これまでの調査

調整中

調査研究

Mother Tongue

2019 ~

これまでの調査

2020.1 現地調査(リヤド、ジェッダ)

2019.9 現地視察(アルウラー、リヤド)

調査研究

Collective Collage Collection

2015 ~

「ものをつくる」「ものをデザインする」といった作者の意図的な所作から離れた、自然な振る舞い(時として怠惰やミスも鑑みた)で作られる景色を収集する。それは、例えば「ビールの空き缶が、ちょうどよいサイズの塀の穴に入れられている様子」や、おそらくデザインではないであろう「ズラされた石畳」のようなものであり、その「人間のよくわからない手つき」によって構成されたコラージュを写真にとり収集を行なっている。

これまでの調査

Journal 10:ガラリア湖

Journal 09:ハイファ

Journal 08:エルサレム

Journal 07:テルアビブ

Journal 06:岡山

Journal 05:友ヶ島

Journal 04:パリ

Journal 03:釜山

Journal 02:京都

Journal 01:ブラティスラバ

調査研究

手仕事と魔法

2013 ~

これまでの調査

2021.3.- [online talk] @SSK

調査研究

Dragon Architecture

2012 ~

調査研究

HOW 2

2012 ~

調査研究

P.I.V.O

2012.10~

1970年代以降のランドアートおよびアースワークから、現在の環境芸術やサイトスペシフィックワークにいたるまで、アートの世界では数々のフィールドワークや地域研究ベースの作品制作が行われてきた。そして、これらの一連の活動は一貫して、作家の美意識と共同作業の中で浮き上がる作品性と、作家による地域性の再発見を主とした文化性を、主要な担保とすることで作品として成立させてきた。作家の美意識は、作品に大きく反映され、かつ、作品素材は作家 の趣向や触感など個人的なつながりである場合が多い一方で、作家が制作過程を表明する際に触れられる「地域性」というものが、どのようにして作品と地域において固有性や独自性を獲得してきたかについては、今現在に至るまでまったくもって未検証であったのではないだろうか。つまり、作家がその場所でフィールドワークをし、再発見したとする事象を、作品のコンセプトやモチベーションとして昇華する過程については、依然として詳細な検討が必要とされている。そして、その再発見そのものが、最終的に作家の美意識を、どのようにして再形成させているかについては、作品を制作しながら、作家の目線で明らかにする必要があると感じており、今回の「プロジェクト・イン・ヴィシェグラード・オブザーベーション」では、まさにその点を研究することに目的がある。

これまでの調査

第4回:2019~ スロバキア(サヴァトカ)

第3回:2014~ スロバキア(ブラティスラバ)

第2回:2012~ チェコ(オロモウツ)※野村財団芸術助成金受給

第1回:2012~ チェコ(ブルノ)※野村財団芸術助成金受給

ADMINISTRATION

出版物

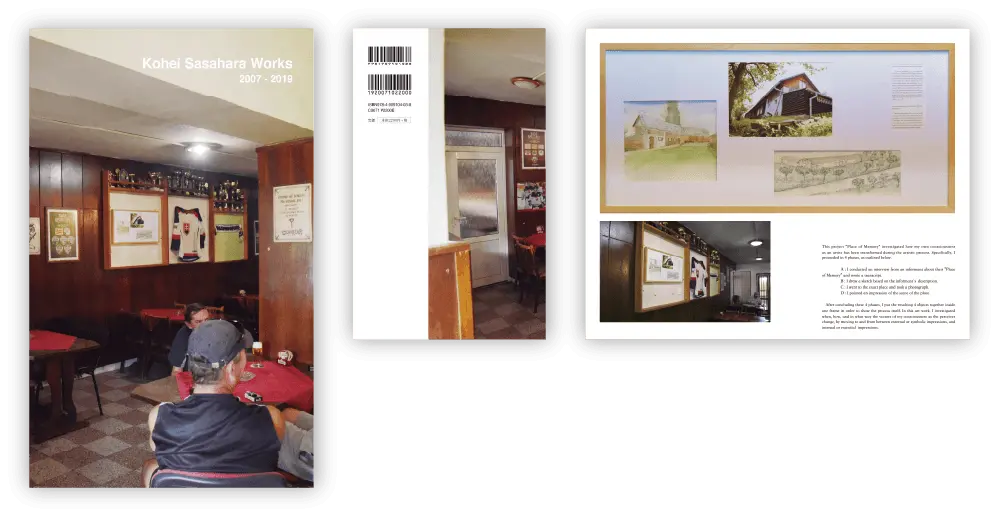

Kohei Sasahara Works 2007-2019

著者:笹原晃平 | 出版社:メイクエンズミート | 初版:2020 / 12 / 1 | 言語:日本語・英語 | 単行本:138ページ | ISBN-10:4909104038 | ISBN-13:978-4909104038 | 寸法 : 21 x 13 x 1 cm | 定価:2420円(税込) |

私塾 廾丯巛(きょうかいせん)が、おおさか創造千島財団の助成プログラム「創造的場作り助成」の【1-A 大阪府内の創造拠点助成】に採択されました。2022年4月から2023年3月までご支援いただくことになりました。